天井や壁のシミやカビをクロスへ貼り替えて、二次被害を防ごう!

雨漏り被害

天井や壁に発生したシミやカビを放置していると...

街の屋根やさん和歌山店では、

室内の補修工事も行っていますので、2次被害を防ぐ為に雨漏り工事後、

雨漏りが止まったのを確認できましたら室内の工事も行いませんか?

今回のコラムでは雨漏りでシミやカビが発生した壁や天井をクロスへ貼り替えるお客様が多いので

≪関連記事

✱

天井や壁に発生したシミやカビを放置していると...

街の屋根やさん和歌山店では、

室内の補修工事も行っていますので、2次被害を防ぐ為に雨漏り工事後、

雨漏りが止まったのを確認できましたら室内の工事も行いませんか?

今回のコラムでは雨漏りでシミやカビが発生した壁や天井をクロスへ貼り替えるお客様が多いので

≪関連記事

✱

雨染みが付いた天井・壁をクロスへ貼りかえる工程をご紹介したいと思います

シミやカビは美観性を損ねるだけでなく、カビを餌としてダニが集まり、

アトピーや呼吸器疾患などの健康被害の原因となります!

なので雨漏りが発生し、

しっかりと内装工事も行って※2次被害を防ぎましょう!

※1次被害…雨水が建物へ侵入してくる事を言います。

2次被害…雨水が侵入してきたことが原因で発生する被害の事を言います。

雨漏り被害で壁や天井の下地が腐食している事もあります!

クロスにシミが発生し剥がれ

下地や柱等の構造部分では、もっとひどい状況になっている場合があります!

天井や壁の

なので、天井や壁の下地が腐食している場合は、新しく下地を張り替えて

パテ処理を行ってからクロスを貼っていきます(^^)/

パテ処理とは・・・?

そのままクロスを貼ってしまうと、下地とクロスの間に気泡が入ってしまったり、

クロスにクラック(ひび割れ

それらを防ぐ為に「パテ

継ぎ目等の凸凹部分をパテで平らにする工程の

パテ処理についてはこちらのコラムで詳しくご紹介していますので、

よろしければご覧ください★

➡クロスを綺麗に貼るために必要なパテ処理について詳しくご紹介

下地を張り替えてパテ処理後、クロスに糊をつけていきます

クロス自体に

水で希釈した

糊は濃いめに練るとくっつきが良くなり、薄いと

しかし、下地によっては糊を吸いやすい下地などもありますので、下地によって糊の量

水で希釈した

糊は濃いめに練るとくっつきが良くなり、薄いと

しかし、下地によっては糊を吸いやすい下地などもありますので、下地によって糊の量

先ほど、糊は濃いめに

濃くなりすぎると、クロスを貼り付けて押さえたときに、

クロスの継ぎ目から糊がはみ出したり、

道具に糊が付いて

なので剥がれにくく、糊がはみ出さないほどの硬さの糊を

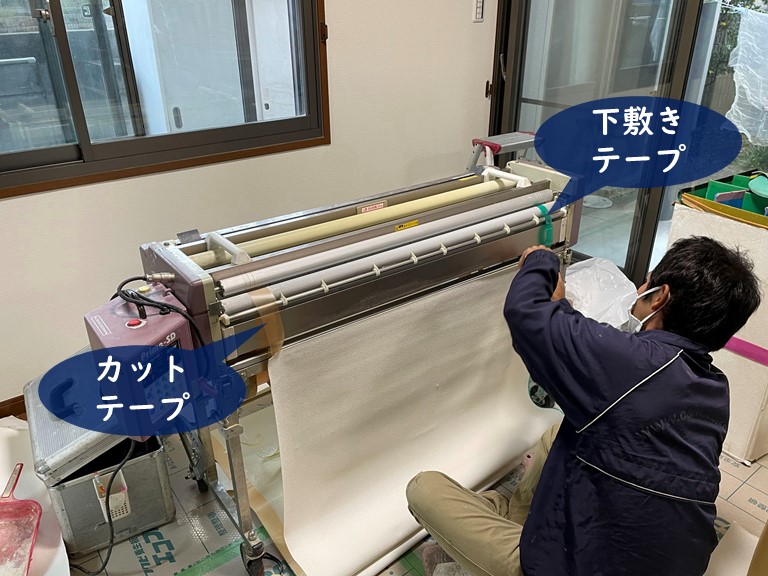

糊の調節ができると、クロスをセットし糊付けしていきます。

壁や天井の寸法を測って、必要な長さ分のクロスに

糊付け機には【手動

糊付け機には【手動

クロスは【あい裁ち‐あいだち‐】

クロスの継ぎ目を少し重ねて、重なった部分をカッターで

カットして貼り付ける工法です。

このあい裁ち

柄物のクロスの場合、あい裁ちすることで柄を合わせて貼り付けることができます。

クロスを貼り付けるのに【あい裁ち】と【突き付け貼り】があります!

*あい裁ち

貼り方 ⇨クロスの端を重ねて、重ねた部分をカットし貼りつける。

特徴 ⇨柄物でも柄を合わせてクロスを貼ることができる

注意点 ⇨壁や天井の下地を切らない

特徴 ⇨柄物でも柄を合わせてクロスを貼ることができる

注意点 ⇨壁や天井の下地を切らない

*突き付け貼り

貼り方 ⇨クロスの※端部を先にカットして重ねずに貼りつける。

特徴 ⇨早く貼れるが、柄物は柄を合わせれないので、無地のみ可能。

注意点 ⇨クロスの継ぎ目が重なって、段差ができないようにする。

※突き付け貼りの場合、自動の糊付け機だと自動で端部をカットができます。

特徴 ⇨早く貼れるが、柄物は柄を合わせれないので、無地のみ可能。

注意点 ⇨クロスの継ぎ目が重なって、段差ができないようにする。

※突き付け貼りの場合、自動の糊付け機だと自動で端部をカットができます。

あい裁ちの貼り方を詳しくご紹介します

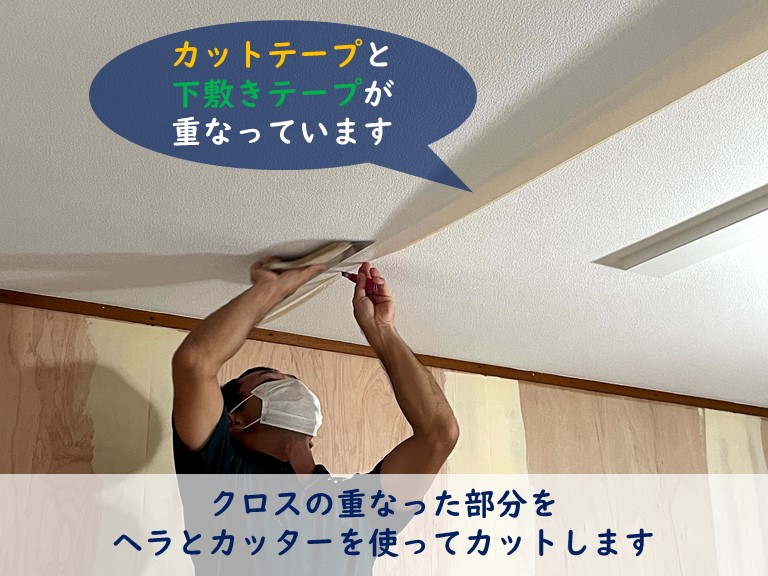

下敷きテープが下側で、カットテープが上になるよう重ねます。

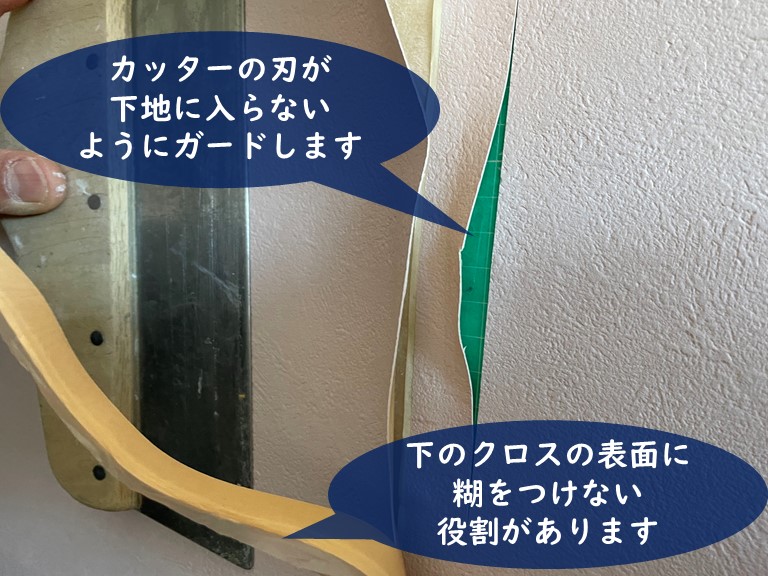

重ねた部分をカッターでカットしていきます。

カットテープが付いていると

下敷きテープは下地にカッターの刃が入らないようガードしてくれます。

壁や天井の下地にカッターの切り込みが入ってしまうと、

地震の揺れなどで下地が割れてしまうことがあります。

そうならない為に、下敷きテープがとても重要となります!

また、下敷きテープは少し厚みがあるので、カットした時に厚さの分少し長めにクロスが切れます。

するとクロスの目地の隙間をキツめに収めることができるので

クロスの糊

クロスを綺麗に貼るための工程をご紹介します!

クロスは基本、壁からではなく天井から貼っていきます。

なぜなら、天井にクロスを貼るときに、足場を作って作業を行いますので、先に壁を仕上げてしまうと、足場を移動させるときにぶつかって壁のクロスを傷つけてしまうリスクがあるからです。

≪関連記事

✱

なぜなら、天井にクロスを貼るときに、足場を作って作業を行いますので、先に壁を仕上げてしまうと、足場を移動させるときにぶつかって壁のクロスを傷つけてしまうリスクがあるからです。

≪関連記事

✱

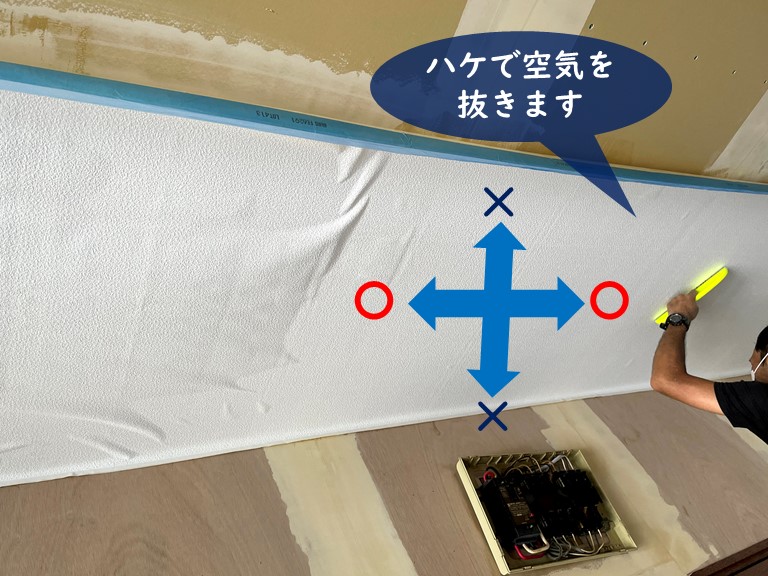

クロスと下地の間に空気が残ってしまいます。

なので、ハケを使って

こすって空気を抜いていきます。

テープに向かって空気

縮んだ時に

テープに沿って空気を抜く時もしっかりと空気を抜きつつ、クロスは伸ばさないようハケでこすっていきます。

力加減が難しそうで、まさに職人技だと言えますね(*^^*)

カットテープと下敷きテープが重なっている部分をカッターでカットし、

クロスの切れ端と残ったカットテープ、下敷きテープを撤去します。

するとテープが貼りついていた部分が浮いたままになりますので、

天井のクロスを貼り付けた後は、同じ工程で壁にもクロスを貼り付けていきます!

クロスはクロスの伸縮や糊の乾燥

なるべく目地に隙間ができないよう、乾燥後の事を考えながら作業を行っています。

クロスはクロスの伸縮や糊の乾燥

なるべく目地に隙間ができないよう、乾燥後の事を考えながら作業を行っています。

クロスを貼るときのポイントをご紹介します

このパテの部分はクロスの糊が他の部分に比べて付きにくく、

下地の目地にクロスの継ぎ目が重なってしまうと、クロスがめくれやすくなります!

なので、下地の目地とクロスの継ぎ目(カッターで切る

部屋の角や建具の取合いにコーキングを充填することで、

クロスがめくれにくくなり、取合いの目地を埋めて見た目も良くなります。

もしクロスの乾燥などで

水性のコーキングを充填する事をオススメします!

≪関連記事

✱

壁だと聚楽や漆喰の塗替えや、

天井の場合だと、木材を張り付けたり、ジプトーンと呼ばれる天井板へ張り替えることもできます。

雨染みが付いた天井・壁を綺麗にして、清潔で

室内の

ご相談お待ちしています♬

電話で直接お話を希望の方

✱0120-169-747✱

フリーダイヤルで9時~19時まで

お問い合わせ可能です。

電話は少し苦手な方

メールでのご相談も可能です★